母驯鹿,鹿类动物中的女汉子

肿骨鹿(大角鹿)消失的思考

鹿文化溯源,近来密集参观考察了数个古代人生活的遗址和展馆。北京周口店,沈阳新乐,辽阳弓长岭,本溪庙后山,营口金牛山等。这些古人类的生活遗址,少说已有万年之上了。除了堆堆块快遗骨,没有文字记载,也不见神化传说。被考古挖掘了岀来,静静地展示在那里。只是在真实地证明着,人类的历史远比有文字记录的还悠久的更多。

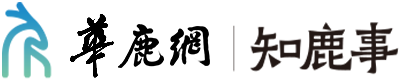

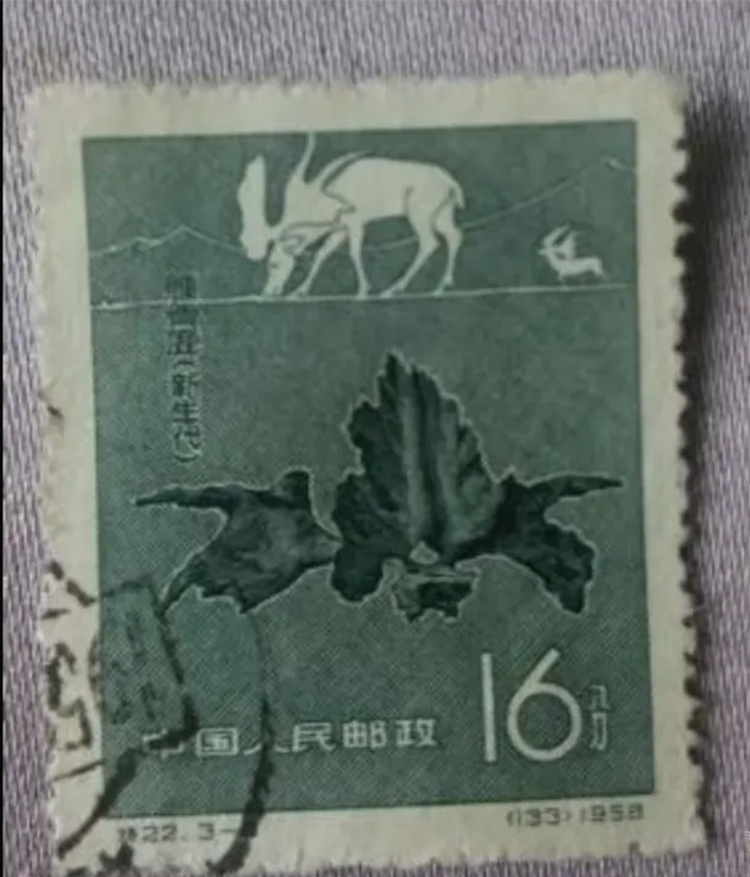

鹿,是一类物种的集合概念,并不是有人印象中那样的,鹿就单指梅花鹿。全世界现有鹿类动物50多种,我国有近20种。但肿骨鹿很少有人听说,因为它早已从地球上灭绝了。啥时候诞生的,不知道,肯定比人类诞生早的多。啥时候灭绝的,也没见谁给说清楚。但《诗经》里听到的“呦呦鹿鸣”,应当也不是这种庞然大物。据几个遗址博物馆介绍,这种鹿体态硕大,和现存也快要灭绝的驼鹿,好有一比。特别是它那宽厚的一双大角,肯定比驼鹿还大。怪不得有的地方管它也叫大角鹿,肿角鹿。听说在云南元谋遗址,也发现这类鹿骨,那边直接叫大角鹿。二者是不是一回事,还是两个不同的鹿种,也没一人说清楚。但是它们历史比人类久,又都早灭绝了,这是一定的。

古人类遗址附近,伴随着发现肿骨鹿,雄辩地证明,鹿的历史比人类早得多。鹿与人类生息相伴。人类最早期的主要食材,就是鹿。所以,民以食为天,食中鹿最先。而还有,食中也鹿最鲜,那是以后可猎到食物多了,比较而后得岀的结论。把握了鹿文化这一常识,你再去考古,肯定会有新的发现。发现古人遗迹的地方,附近肯定会有鹿的踪影。发现鹿骨的地方,大概率也有古人在此地生活。

一致的说法,万年以前我国,特别是北方,肿骨鹿很多。先祖所猎所吃的鹿肉,基本上也应当是这种鹿。

有资料载,东北原始有种动物,象鹿,象熊,又象罴,个头很大,但不凶猛,肉很好吃。当地人叫貊。甚至还有一些专门猎貊的民族,自称貊人。我们高度认同,这种叫貊的食材动物,可能就是现已灭绝的肿骨鹿。这些自称貊人的民族,肯定就是东北最原始的原住民之一,渔猎民族的穢貊人。

种骨鹿的消失,学术界普遍公认两条原因,一是古人类过度猎杀,二是地球气候变化,种骨鹿所食赖以生存的植物也大量消失。其实,不仅是种骨鹿,也不光是人类掠食,凡是体态超大的巨无霸,其生存适应能力都差,被淘汰的概率也大的多。恐龙,蚱蜢,哪个不都这样?表面硕大的,不一定是真的强大。或者,它的天敌没有了,他也就离灭亡不远了。

肿骨鹿消失后,东北的马鹿,梅花鹿,驯鹿快速成长了起来。成为北方鹿类动物新时代的天骄。

肿骨鹿虽然消失了,但它对人类生存发展所做的贡献是不可磨灭的。而且,我们通过肿骨鹿的遗骨遗迹挖掘,更清楚地了解了我国北方的原住民貊族,了解了最早的渔猎民族的生活习性和历史轨迹。

我们寻根到穢貊,到肃慎,到北胡等渔猎民族先祖。鹿类动物从梅花鹿马鹿,到祖先的肿骨鹿大角鹿。人与鹿的历史发展脉络就清楚了,剩下的就是细节的挖掘,填充。

历史考古会发现很多有趣的故事,很多耐人寻味的经验总结。以史为鉴,我们的未来,会更加聪明的很多,很多。

(文/林仁堂)