麋鹿声里书声长

丁玉华与他的护鹿人生

我想采访丁玉华,他去韩国了,受邀参加亚洲湿地学校网络成立大会。从岗位上退下来十年,他一直在奔跑,湖北、海南、山东、河北......足迹遍布祖国的大江南北。

暂时遇不到他,只得网上浏览。太多有关于他的报道,各大电视台或报社的。

我被《消失百年的麋鹿何以在大丰得以重生》的文章吸引。全文五个章节,分别是《前世印记:大丰曾发现多处麋鹿化石》《濒临灭绝:遭遇捕杀漂泊海外的多舛命运》《辗转返乡:“海外游子”终回故土》《蓬勃发展:大丰麋鹿保护区创造了三个“世界之最”》《致敬先辈:大丰麋鹿的两位守护人》,作者名为董艺,本地人。

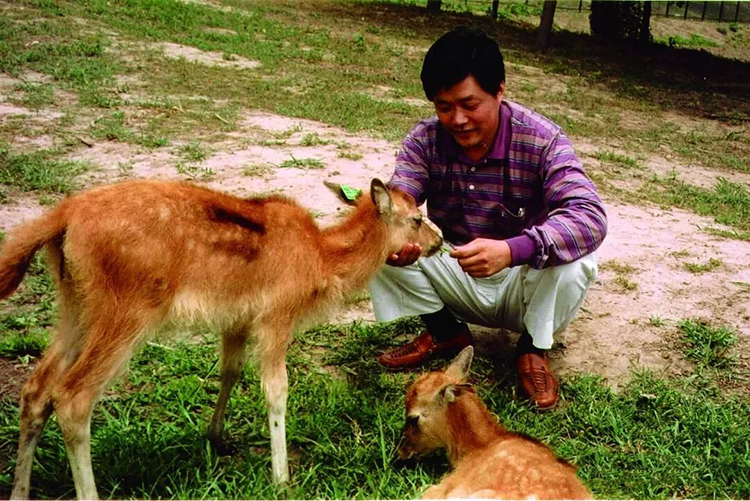

她所致敬的两位麋鹿“守护人”是杨国美与丁玉华。前者用镜头聚焦大丰麋鹿,30多年500多幅以麋鹿为主题的摄影作品在74个国家和地区国际影展中获奖或展出,作为摄影专家,在麋鹿摄影方面独树一帜,令人敬佩。后者便是被誉为“中国麋鹿之父”的丁玉华了。

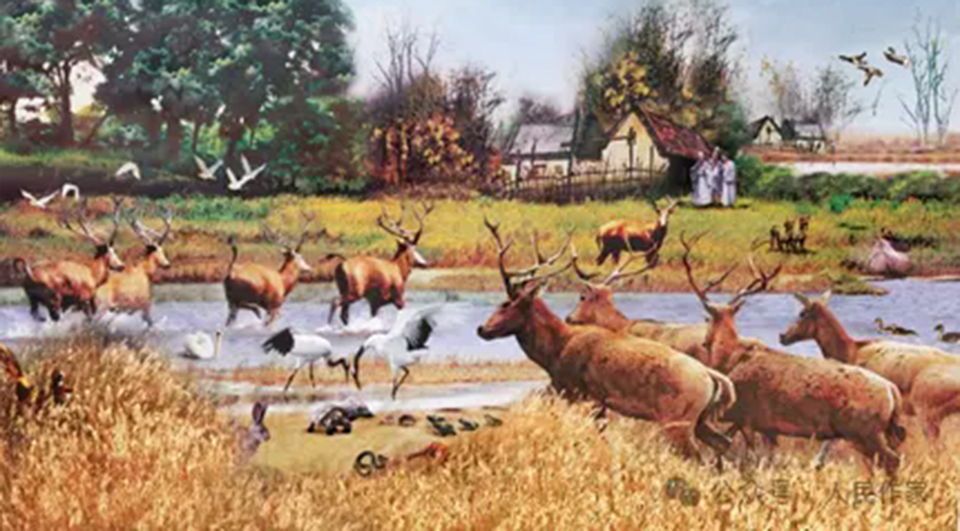

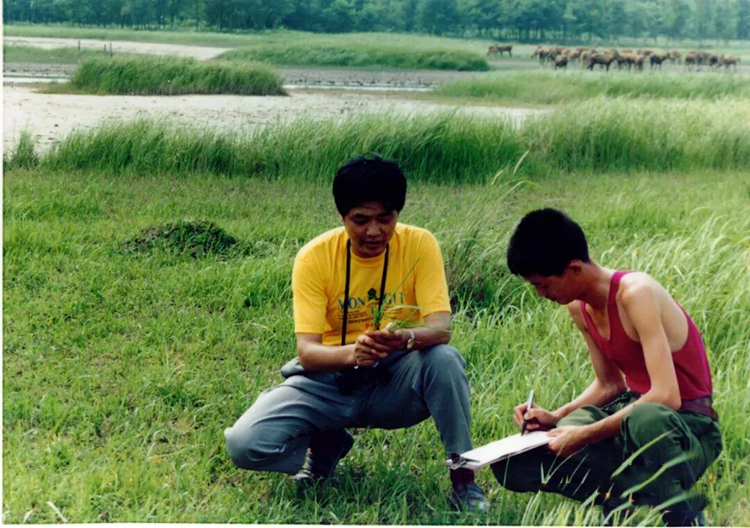

1986年丁玉华受命于麋鹿回归之际,多少个日日夜夜,他跋涉在荆棘丛生、苍茫泥泞的保护区内,记下了20多万字的麋鹿观察日记,和他的团队在荒凉寂寞的中国南黄海滩涂湿地,保护和壮大了世界上麋鹿圈养种群,建立了世界上首次成功放归大自然的麋鹿野生种群,在世界野生动物保护和研究史上,创造了奇迹与神话。

这篇文字不多,但脉络还算清晰,有图片说明,基本厘清珍稀物种麋鹿的前世今生,也道出了作者所致敬的两位前辈的理由,仅凭这篇文章和相关资料,我足可以移花接木借鉴发挥,呈现另一篇有关丁玉华的报道,但我觉得那样不好,我想亲耳聆听丁玉华叙述,那个承载了他无数心血的岁月,那些与他并肩作战永远难忘的战友,那些让他们引以自豪的点滴。

终于在他回国后的那个冬日上午,我请原《人民作家》主编陈劲松约上他,在陈主编书房兼茶室敞亮的新居室,就着阳光,靠窗一隅,请他聊起了这些年与鹿打交道的话题。

凌晨惊闻獾声

那年,华丰牧工商公司发生了绵羊疾病死亡事件,200只绵羊损失一半,公司负责人魏铭心急如焚,情急之下请来时任大桥兽医站副站长丁玉华帮助解决了这个棘手问题。

第二年,大丰筹建麋鹿保护区,挑选优质技术员,县多管局长自然想到了这个话语不多,技艺超群的年轻小伙,此时他己任华丰牧工商公司技术推广站站长。

那个春日,他接到了代表新单位麋鹿保护区赴哈尔滨东北林业大学培训三个月的通知,此时,还未到新单位报到。

这新单位在哪儿?茫茫滩涂,草木深深,他顺着坑洼的海堤路一路颠簸,日至西晌也未看到单位的影子。继续前行,谁知绕了半天竟又回到了原来的海堤路上。看天色已晚,不找了,他干脆沿海堤路几十里回家,明天还得远行去东北呢。

转眼三个月培训结束,他正式去新单位报到,有了上次的教训,他大清早起程,这样越走天越亮。行至荒无人烟处只得顺着残存的拖拉机轱辘印前行,就这样他终于来到了刚成立的大丰麋鹿保护区。

站在两幢低矮的草房前,身子凉了半截,这是个什么单位?冷清清七八个人,三人一间的办公室兼宿舍,进门时还得低头,否则必撞门楣。空旷的原野,一眼望不到边的荒凉,除了野兽、鱼虫鸟类,还有那从英国皇家园林归来的39 头麋鹿。丁玉华在这里安营扎寨了。

麋鹿回归,世人瞩目。这代表着国家兴盛的盛事,意义非凡。在英国过惯皇家园林生活的39头麋鹿,到了新环境能适应么?丁玉华和同事两人一组,白天观察麋鹿生活起居,晚上就着昏暗的灯光查阅资料,整理日记。

一日,他一人值班。深夜疲乏睡去,却被一阵乱哄哄的猪叫声惊醒,那声音嗷嗷的让他毛骨悚然。以为在梦中,可细听听的确是猪叫。奇怪了,他摸黑下床就着窗户打着手电朝外看,好家伙,几头尖嘴花颈黑色油亮的东西在屋前咆哮着,是猪獾。

看看闹钟,已是凌晨三点多。再也睡不着了,不知是孤独害怕还是兴奋 ,就着外面的猪獾声,遥想着大自然的神奇诡秘与动物界的不可知,在空旷荒凉的麋鹿保护区黑漆漆的夜里眼睁睁地等待天亮。

二十万字的麋鹿日记

见过那码得像砖的日记,足足几十本。三十年,二十多万字。时日久远,封面都有点发霉。打开,字迹褪了色,却也清晰。

| 1987年8月17日 |

| 今天东南风2—4级。 |

| 17:55分:一头鹿在六号田角鱼塘西约20米靠北沟碱斑水站着。 |

| 18:10分:三头鹿在六号田塘西碱斑水地休息,一头鹿在塘南头水中站着。12头在七号田塘西碱斑水北沟处站立,后再向东方向走去。 |

| 19:23分:13头在六号田西头林子里吃草,其中,50号、53号随群吃草。4号鹿左耳上像有一个缺口,同时发现一头小鹿身上有花斑,随群活动,不会吃草,喜欢靠近27号鹿。另有两头麋鹿从东北方向进入群体。 |

| 1991年3月12日 阴天 |

| 今天西北风,4—5级。 |

| 在仔鹿背部、颈部有许多小蜱在上面,蜱的密度比较高,显红棕色,当人一接触时,有的就爬到背毛下面。昨天下了大雨。小围栏里积水较多。 |

| 1992年3月24日 |

| 一头有颈圈的母鹿夜产一仔在十号田小围栏沟北靠铁丝网,头朝西背朝北,四肢朝南,右侧卧。距东网约120米远,胎儿身上无粘液,口腔无粘液,尾上有粘液...... |

《乡约》主持人肖东坡曾在大丰麋鹿保护区做过一档采访丁玉华的节目。

他说起先读丁玉华日记感觉很好笑,比如“某日某时,麋鹿拉屎,硬的……”连这些都记,太好笑了。可之后,他说读着读着就再也笑不起来了。

他说:一个人三百六十五天,从早到晚,日日如此做着一件事,单调枯燥,没有坚定的毅力和信仰是难以坚持的。

丁玉华也不否认。

那日他与我们交流,谈到当年骑飞鸽牌自行车巡查麋鹿时突犯阑尾炎,荒芜的保护区内除了麋鹿就是满眼的狼尾草,求救不能,只能骑一会自行车躺在地上歇一会,再骑一会后再歇一会,两公里路程足足走了半天......

我的心也跟着他的讲述疼痛纠结着。可他倒好,头一昂,话锋一转:“别看我们当初那么难,我们也有很多人所未知的快乐。”

他告诉我们,保护区那时的蚂蚁墩像个土丘,一个一个立在草地上,像土坟。他曾好奇,拿锹劈开,谁知那里面别有洞天。这是一个蚂蚁世界,里面的每个蚂蚁都扮演着特定的角色负有特定的责任,有的蚂蚁负责搬运物资,有的蚂蚁负责修筑和维护蚁巢,有的负责照顾幼蚁,整个蚁群呈现高效的协作状态,生活充满了秩序和规律。太有趣了。

夜晚他们巡察麋鹿,偌大的草场森林,上哪找麋鹿?用手电照,咦,一种奇观出现了。漆黑的草丛中成串的夜明珠,波浪一样地在夜空下起伏荡曳。那是麋鹿眼睛反射的光,见过么?那是天下最奇妙的景。

他欢快地讲着这些,脸上泛着红光,兴奋的神情异常感染人。

烧荒灭蜱——黑灯泡引发的思考

一头麋鹿死了,身上沾满了密密麻麻大约2000多只的长角血蜱,这长角血蜱在吸血过程中分泌神经毒素导致麋鹿肌肉麻痹引起瘫痪中毒死亡。

一日,省里一位搞科研的同志和丁玉华一起在麋鹿保护区走走,顺手摘下一枚草叶,随即惊恐丢弃,他看到不大的叶片上密密麻麻爬满血蜱。这长角血蜱太可怕了,在没有吸血时,体积只有芝麻粒大小,吸饱血后,身体便会膨胀到豌豆粒大。如果人的身体一旦被咬到,皮肤就会奇痒难忍,肿起的疱块长时间才能消失。

长角血蜱生命力很强,如果把它的身子卡了,它的头仍然会钻到动物皮肤里魔鬼一样的继续生长。不仅动物深受其害,丁玉华和他的同事以及摄影爱好者们在草丛中观察麋鹿拍摄麋鹿时,也常常遭到它的袭击。

这虫害如何消灭?当时国内外尚无自然环境中有效治理办法。丁玉华与同伴们想了许多办法:用直升机喷洒农药,那样污染太大;给麋鹿药剂注射、涂药,工作量大且费用昂贵。况且鹿又不是人,它根本不听使唤。虫的密集度太高,对麋鹿的生存造成极大的影响,不治又不行。

丁玉华绞尽脑汁。

他将长角血蜱捉进四支装有泥土、草叶的试管内,用灯泡加热,看其生存繁衍过程,想从中寻找制约对策。用他的话说:要消灭敌人,首先要知己知彼,才可以百战不殆。

一日出差回宿舍已是深夜,累了,躺下便睡,却被奇痒难忍扰醒,摸摸身上黏糊糊的,拉开电灯一看,身上爬满细白色的虫子。原来装蜱的试管被老鼠打翻,孵化出来的幼蜱爬满墙壁、书架、桌椅......

此时,头顶发出炸响,抬头看灯泡黑了一层,竟是血蜱幼虫粘在灯泡上,有的被高温烫得掉下地。顿时,丁玉华眼前一亮,一个大胆的设想从他脑中浮现:烧荒灭蜱。

谈何容易!偌大的麋鹿保护区草木茂盛,林木森森,需要的是防火,怎么能放火呢?

可丁玉华不服输,他想科学家米丘林就是在院内看着豌豆花盛开而引发了其它学科的思考获得了成功,我为何不能为自己的设想去实践一下呢。于是,说干就干。三月,冬眠的血蜱醒来,出土后爬到枯草茎叶上,等待宿主的到来。

辟出一块地,寻着风向,丁玉华放出第一把火,大火弥漫草地,看芦苇噼噼啪啪的炸响,火焰红蓝渐变,苇草化成灰烬,血蜱也葬身火海。烧荒灭蜱实验获得了巨大成功,丁玉华一个大胆的设想与举动解决了困扰人们的麋鹿虫害问题。

事后一位国家负责防火的资深官员打趣地说:世界上有许多防火专家,但放火专家只有两位,其中一位在中国,他就是丁玉华。

留在沼泽地里的靴子

一头麋鹿深陷沼泽潭中,庞大的身躯不断地下陷,只剩下头和半截身子在外。旷野苍茫,人烟稀少。麋鹿挣扎着想爬出泥潭,力的作用,却越陷越深,它绝望地闭上眼睛,向天哀嚎。

下午四时左右,仼义军等人巡逻至这里发现了险情,迅速合力组织营救。沼泽泥潭,压强大,阻力大,想救出庞大体格的麋鹿谈何容易?晚上八点,夜幕降临,气温陡降,正是春寒料峭时,人们穿着棉衣棉裤还打着寒噤。

施救人员历时四小时拼尽全力也未有效果,眼见麋鹿越陷越深,淤泥快漫过脊背,情急中任义军拔通了在外公务的丁玉华电话。丁玉华立即部署救援同时火速返回。

人们扛上木棍、钢管、绳子、木板门从四面八方赶来,休假的人员也从饭桌上、被窝里爬起,奔赴救援地。

人们不顾天寒地冻和危险跳入泥潭,用棍撬用绳拉。女人们在泥潭边燃起篝火,为救援人员照明和暖身。火光照亮空旷的滩涂,也照亮每个在场干部职工的心。人们只有一个信念:救出麋鹿。

这是一头十二岁的雌麋鹿,虽没有雄性麋鹿狂野,但也有脾气。麋鹿非人,它不知何时发力,甚至不识好歹,给它套上绳束觉得难受了还发火甩头,溅得救援人员周身满脸泥浆。用钢管撬,麋鹿膘肥体壮难以撬动,淤泥吞没了钢管,也困住了解救人员,次生灾害发生,有两人陷入沼泽,丁玉华也在其中,人们合力救出他们再继续投入施救麋鹿的战斗。

时间一分一秒过去,已至深夜,气温零下。站在淤泥里的人们脚冻得失去知觉,但谁也没有打退堂鼓。

钢管、扁担、木门被淤泥吞没,职工便在荒地上搬来枯树,形成栈桥,一头岸边一头泥潭,大家合理分配,一半人员泥潭合力,一半岸上绳子拉动,一二三,在响亮的号子声中,麋鹿得救了,救援人员却累瘫在泥潭边。许多人光着脚站在篝火边,他们的靴子永远的留在了泥潭里。

这是一场什么样的营救战啊!十多年过去了,丁玉华至今都清晰的记得他们:任义军、解生彬、彭兴安、王金祥、崔雪锋、卢志刚。还有后来参加增援的徐安宏、沈勇、夏勇、季荣、卢兴保、陈兵、陈林、丁锦春、卢志刚等。篝火边美丽的女人们:孙丽娟、单凤军、陈亚新......

说这些时,丁玉华眼里泛着光。

保护麋鹿,永远在路上

“保护湿地就是保护麋鹿,就是保护我们人类自己。”丁玉华如是说。

卸下重任后的他又走上湿地学校推广之路,努力把湿地文化的种子一颗颗植入孩子们幼小的心田。栉风沐雨,薪火相传。他说:“湿地是人类和野生动物生存的家园,保护好湿地不仅是我们这一代人的任务,也需要世世代代的传承与接力”。

十年间,他不辞劳苦,辛勤奔波。倡导“守护湿地,认识自然,保护环境从少年儿童抓起”的启蒙教育理念。足迹遍及山河大地,有麋鹿的地方就有他的身影,有需要的地方就有他的奔赴。

在全国22省30多个城市相继推广建立了143所湿地学校。著文、讲学、担任顾问,出版专著《科学博物馆:麋鹿》《走进南黄海湿地》《达氏麋鹿》三部。

为适应孩子们阅读,编写《麋鹿探秘小故事》《麋鹿趣闻轶事》《神秘的麋鹿》等科普读本。在国家级核心期刊上发表麋鹿研究论文15篇,荣获国家省部级科技成果奖3项,成为迄今世界撰写出版麋鹿书籍和发表麋鹿论文数量最多者,享受国务院特殊津贴。

星霜荏苒,居诸不息。丁玉华一直在走,走在麋鹿研究保护的路上。

【此文出自作者新书《斗龙水韵》】

作者简介:

冯晓晴,江苏省作家协会会员,中国散文学会会员。二十多年,始终将目光聚焦家乡,以深情笔触书写家乡风物与人文情怀。发表作品百万余字,出版散文集《笛鸣悠悠》《天边飘过温暖的云》《斗龙水韵》三部。作品多次获全国、省、市报纸副刊好作品奖。