麋鹿守护者:三位专家的奉献与物种的重生之路

麋鹿守护者:三位专家的奉献与物种的重生之路

麋鹿,这一中国特有物种,与华夏儿女共生共荣近三百万年。三千年前,它们在神州大地处于鼎盛时期,然而二百年左右野生种群灭绝,一百年前豢养种群也在中华大地销声匿迹。十九世纪中叶,麋鹿在北京南海子皇家猎苑被法国传教士阿芒•大卫神父发现,他购买的一具头骨和两张皮被寄往法国博物馆,经法国博物学家米勒•爱德华兹鉴定为麋鹿属达氏麋鹿种。此后30年,西方国家及日本向中国明索暗取了近30头活体麋鹿,放养在他们国家的动物园和公园。最终,法国巴黎、德国柏林和科隆、比利时安德卫普四家动物园仅剩的18头麋鹿,被英国第11世贝得福特花重金悉心买下,放养在他的乌邦寺庄园并繁育成功,如今世界所有麋鹿都是它们的后代。时至20世纪50年代,经中英两国政府、社团及科学家们的不懈努力,阔别祖国大半个世纪的2对麋鹿回归中国,放养在北京动物园,结束了中国没有麋鹿的一段心酸史。1985年8月24日,22头麋鹿从英国乌邦寺回归中国,放养于北京南海子麋鹿苑,其中2头被送往上海动物园。1986年8月14日,世界自然基金会从伦敦动物学会七家动物园和公园挑选了39头麋鹿,赠送给中国政府,放养在江苏大丰麋鹿保护区,由此建立了大丰麋鹿自然保护区。

在麋鹿这跌宕起伏的命运背后,三位专家的贡献尤为关键,他们以各自的坚守与探索,为麋鹿的保护与发展注入了强大动力。

上海自然博物馆古生物学家曹克清教授,是麋鹿研究领域的开拓者。从上世纪70年代开始,他便致力于麋鹿化石及其古生境的研究,尤其在古代麋鹿自然分布、灭绝时间和地点,以及麋鹿重引进、在原生地恢复野生种群、建立麋鹿自然保护区等方面,开展了深入的科学研究。他撰写发表多篇科学论文,积极参加国际学术研讨会,其成果得到国际学术界的普遍认定。上世纪初,在国家外交部门安排下,他接收英国剑桥大学动物学博士研究生玛娅•博依德女士来上海学习麋鹿化石及古生境研究技术。1984至1985年间,他与玛娅•博依德一道奔赴上海崇明岛、江苏泰州、盐城大丰和辽宁辽阳等地,为麋鹿重引进及保护区选址进行实地考察。1990年,他出版中国第一部麋鹿专著《中国麋鹿》;2005年,又出版《麋鹿研究》一书,系统汇集了早期研究成果。作为学术界公认的开展麋鹿科学研究最早的科学家之一,他为麋鹿重归本土后的历史研究发挥了不可估量的引导作用,贡献重大。

中国科学院动物研究所教授、中国保护生物学家蒋志刚博士,为麋鹿保护提供了坚实的科学支撑。他时任中华人民共和国濒危物种科学委员会常务副主任,兼任《生物多样性》期刊副主编,还是世界自然保护联盟(IUCN)专家组成员。1987年他赴加拿大深造,1993年获博士学位后归国,1995年入选中国科学院“百人计划”。之后,他开设大丰麋鹿科学研究课题,以大丰和南海子的麋鹿为研究对象,培养了多名博士研究生。从科学角度对大丰麋鹿进行研究,并将成果转化为全国麋鹿种群管理的理论指导。在动物行为学领域,他提出动物行为层次结构理论和麋鹿PAE行为编码,首次提出发情期麋鹿实行后宫制、个体同性相吸的新概念。他撰写出版首部《保护生物学》专著,主持编研《中国生物多样性红色名录脊椎动物卷》,发表学术论文260余篇,是中国杰出青年科学基金和惠特莱等奖项的获得者。蒋志刚在麋鹿研究领域提出的新概念和新成果质量颇高,其科学态度与人格品行深受学术界及业内人员赞扬。

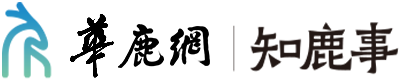

大丰麋鹿国家级自然保护区原负责人、享受国务院特殊津贴的资深麋鹿专家丁玉华研究员,被人们荣称为“麋鹿之父”。40年来,他一直致力于麋鹿的拯救保护、科学研究、智慧管理与有效发展。为了大丰麋鹿,他舍小家为大家,舍弃个人得失,潜心研究,努力工作。40年间,他在野外观察麋鹿走过的里程可绕地球两圈半,写下30余万字观察日记,绘制出林-草-水-鹿的麋鹿生态模式。在麋鹿行为研究上,他有麋鹿上山、一年两次脱角长茸、一雌哺三仔、长三支角等六大新发现;在技术上,烧荒灭蜱、活体取茸、血统交换、麋鹿语言等六项成果填补了世界麋鹿研究史的空白。他和团队创立了大丰麋鹿走出世界濒危动物红皮书、回归大自然、在原生地恢复野生种群三座里程碑,创下世界最大的麋鹿保护区、最大的麋鹿种群、最大的麋鹿基因库三个世界之最,还举办了两届中国麋鹿国际学术研讨会及首届大丰麋鹿国际性评估会。他首次提出“保护麋鹿就是保护湿地”的逻辑思维,“南黄海”和“麋鹿寄养”新概念,“在保护中利用,在利用中保护”及大丰麋鹿保护区“以科研促保护,以旅游促发展”的新理念。40年中,丁玉华发表研究论文141篇,撰写出版《中国麋鹿研究》《麋鹿研究与管理》《达氏麋鹿》《麋鹿简史》《麋鹿图谱》等17部专著及科普书籍,获3项发明专利,取得100多个成果,其中21项获国家、省、市级科技奖。在学术界和社会上,丁玉华以著书最多立于同行之中,得到公众的肯定与认可。

正是曹克清、蒋志刚、丁玉华这三位专家及众多麋鹿人的不懈努力,让麋鹿回归祖国71年来,种群发展到目前的15000多头,占世界总数的93%,为世界拯救濒危物种提供了成功范例,也讲好了中国生态文明的故事。他们的付出,彰显了华夏生态保护的智慧,是中国的骄傲,更是人类的创举。

(文/蔡家奇)

蔡家奇,高级工程师,省级作协会员、野生动物保护“自然体验师”。在国家和省级刊物上发表了30多篇麋鹿、江豚等论文及科普文章。撰写出版了《中国麋鹿故事》,现代诗歌集《跨世纪的回归一一麋鹿缘》、科普教材《麋鹿回家》、《天鹅洲江豚》等多部野生动物书籍。